Teil 2

Shimizu, Kobe und Kochi

Nach dieser anrührenden Ausfahrt aus dem Hafen von Yokohama kam zunächst einmal die obligatorische Seenotrettungsübung. Bisher lief das immer so ab, dass man sich die Schwimmweste aus dem Schrank schnappen und zum Treffpunkt laufen musste. Von da ging es dann in der Gruppe, die in ein Rettungsboot passen sollte, weiter auf’s Promenadendeck, wo alle die Schwimmweste anlegen mussten und nach ein paar mehr oder minder lustigen Worten wieder entlassen wurden. Hier hat man sich den Teil mit den Rettungswesten und dem Promenadendeck gespart. Wir haben uns in einem bestimmten Bereich des Theaters versammelt, hörten eine kurze Ansprache an und durften wieder gehen.

Für das Abendessen konnte man wählen zwischen „Early Seating“ um 18 Uhr, „Late Seating“ um 20 Uhr und „Open Seating“ – da konnte man selbst entscheiden, wann man hungrig war. Ich hatte mich für das Open Seating entschieden, alldieweil ich ein freiheitsliebender Mensch bin, ging aber vorher noch kurz in die Bar, die mir bei der ersten Besichtigung am besten gefallen hatte – ganz vorne und weit oben im Schiff mit einer riesigen Fensterfront. Ich bestellte mir eine Margarita, nachdem ich erfreut festgestellt hatte, dass die in meinem Getränkepaket in unbegrenzten Mengen enthalten war und tat mein Bestes, um mit dem Barkeeper Freundschaft zu schliessen. Erstens war er sehr nett und zweitens bietet das beachtliche Vorteile: man kriegt immer einen Platz an der Bar, auch wenn sie eigentlich geschlossen ist wegen irgendeiner Veranstaltung, zu der man eigentlich keinen Zutritt hat…

Nach der Margarita schritt ich dann mutig zum Speisesaal – und schleunigst wieder weg: die Schlange war mir denn doch zu lang. Offenbar wollten viele Leute, so wie ich, frei und unabhängig zu Abend essen und mussten nun anstehen, bis irgendwo ein Platz frei wurde. Also noch einmal zum Bufettrestaurant, irgendetwas gegessen, was keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat (das ist mir dort auch nur ein einziges Mal passiert, als ich chinesische Bratnudeln „spicy“ probierte – also, ich kann wirklich scharf, aber das war ungeniessbar!) und zurück zur Bar. Noch ein bisschen geschwätzt und ab ins Bett.

Am nächsten Morgen sind wir in den Hafen von Shimizu eingelaufen. Der Name sagte mir bei der Buchung, ehrlich gesagt, absolut gar nichts, aber von hier aus sollte es Ausflüge mit gutem Blick auf dem Fujiyama geben. Und ich hatte auch einen gebucht, der in den höchsten Tönen angepriesen wurde. Fahrt zum Hakone National Park, sensationeller Rundgang durch ein geothermisches Gelände, romantische Minikreuzfahrt auf dem romantischen Ashi-See in dem sich der Fuji so wunderschön spiegelt.

Das Wetter war grauslich, die Wolken hingen tiefer als meine Augenlider (schlecht geschlafen). Die Fahrt zum vulkanischen Gebiet zeichnete sich dadurch aus, dass man meistens nicht viel sah, weil die Autobahnen von Schall- und Sichtschutzwänden flankiert wurden. Allerdings wurde sie durch eine kurze Pause an einer Autobahnraststätte unterbrochen, und die fand ich nun wirklich sensationell. Und muss jetzt auf ein etwas degoutantes Thema eingehen: Toiletten! Wer schon gelegentlich einmal in Asien unterwegs war, weiss, dass die häufig ein Thema sind, über welches man den Mantel des Schweigens und des Vergessens breiten möchte. Nicht in Japan, jedenfalls nicht in den nördlicheren Gefilden Japans. Ich kam aus dem Fotografieren gar nicht mehr heraus. Eine riesige Toilettenanlage, extrem sauber, geradezu luxuriös eingerichtet und, wie schon in Tokio und Yokohama beobachtet, alle Toiletten mit Intimdusche, modernster Technik und einer „Musikanlage“ versehen, mit der genante Personen die Geräusche übertönen konnten, welche sie auf dem stillen Örtchen produzierten. Zur Wahl standen Klassik oder Wellenrauschen…

Wahnsinn!

Dann ging es weiter zum Vulkanismus. Schlechte Sicht, wohin man schaute, Dampfsäulen, die aus Fumarolen emporstiegen und sich, so schnell sie konnten, mit dem Nebel vermischten.

Näher heran durften wir nicht, da gerade gesteigerte Aktivität konstatiert worden war – also fiel der Rundgang aus. Man schaute sich eine Skulptur eines in Schwefelwasser gekochten Eis an: die werden von aussen schwarz, sollen innen aber ganz normal aussehen und schmecken und wurden für seeehr teures Geld im Souvenirladen verkauft.

Zum Glück gab es ein kleines Museum, in dem die besonderen geologischen Bedingungen Japans und dieses Gebietes erklärt wurden und man sich auch informieren konnte, für welche Beschwerden und Erkrankungen welche vulkanischen Emissionen (Dämpfe, Thermalquellen, Erden) gut sein sollten.

Vom Fujiyama war nichts zu sehen, obwohl wir alle die Schilder belagerten, welche die besten Aussichtspunkte anzeigten und angestrengt in die Wolken starrten.

Die Weiterfahrt zum Ashi-See wurde vom Führer mit Anekdoten über seine Schwiegermutter gewürzt. Dann ging es zur Anlegestelle. Der See ist recht gross und auf ihm fahren Fähren in Form von ziemlich grossen Piratenschiffen hin und her. Was ein Piratenschiff auf einem japanischen Binnensee verloren hat, erschloss sich niemand so richtig, aber wir hatten ja immer noch Hoffnung, einen Blick auf den Fuji zu erhaschen, vorzugsweise mit Spiegelung im See.

Deshalb rasten wir alle hinauf auf das höchste Deck, wo wir trotz kaltem Fahrtwind und Nieselnebel dicht aneinandergepresst standen und uns gegenseitig zeigten, wo wir den Berg vermuteten. Weiter vorne im Schiff war bis auf ein indisches Hochzeitspärchen alles leer, aber das war nur für Passagiere Erster Klasse – da durften wir nicht hin. Aber auch von da hätten wir den Fuji nicht gesehen.

Am anderen Ende des Sees ging es dann wieder zum Bus, der gemütlich, warm und leer um den See herumgefahren war und nachdem auch die letzte Dame endlich eingesehen hatte, dass es keinen Sinn machte, nach einem Souvenirladen zu suchen, weil nämlich keiner da war, zurück zum Schiff. Unterwegs sahen wir, wie überall in Japan, enorm viele Golfplätze, das sind verhältnismässig kleine Plätze mit sehr hohen Zäunen drum herum, wo man auf einer Seite in mehrstöckig auf- und aneinandergereihten Verschlägen stehen und sein Golfbälle schlagen konnte.

Zurück im Hafengebäude gab es dann eine Ecke, wo Touristen traditionelle japanische Kleidung anprobieren – und kaufen – konnten. Da hatten viele Leute sehr viel Spass, weil sie in der Aufmachung schon recht lustig aussahen und die japanischen Verkäuferinnen ihnen auch sehr liebevoll halfen, die richtigen Accessoires auszuwählen.

Ein paar Verkaufsstände gab es auch, wo man lokale Souvenirs, gewaltigen Kitsch, Jacken, Stolen und Tischläufer aus zerschnittenen alten Kimonos und auch richtige Kunst kaufen konnte. Ein ziemlich alter Mann sass über seine Tuscharbeiten gebeugt und produzierte sehr feine Repliken bekannter japanischer Kunstwerke, für die er erschreckend wenig Geld haben wollte. Als ich ihm ein paar abkaufte und mir Sorgen machte, dass er sich die Augen kaputt macht, hat er mir gleich noch eins dazu geschenkt.

Ein paar Verkaufsstände gab es auch, wo man lokale Souvenirs, gewaltigen Kitsch, Jacken, Stolen und Tischläufer aus zerschnittenen alten Kimonos und auch richtige Kunst kaufen konnte. Ein ziemlich alter Mann sass über seine Tuscharbeiten gebeugt und produzierte sehr feine Repliken bekannter japanischer Kunstwerke, für die er erschreckend wenig Geld haben wollte. Als ich ihm ein paar abkaufte und mir Sorgen machte, dass er sich die Augen kaputt macht, hat er mir gleich noch eins dazu geschenkt.

Und wieder auf’s Schiff. Frisch machen und auf zur Bar.

Heute war ich schlauer und ging kurz vor Beginn des Late Seating zum Speisesaal, wo ich den Maître d‘ (= Oberkellner) bat, mir einen Platz an einem Tisch mit lustigen Leuten auszusuchen. Er schaute mich etwas zweifelnd an und strebte dann gemessenen Schrittes zu einem Tisch, den er für geeignet ansah. Es war eine ausgezeichnete Wahl!

Am Tisch sassen bereits 2 Amerikanerinnen, eine Anwältin und eine Biologin, und noch ein amerikanisches Ehepaar, beides Ingenieure, die ursprünglich aus Rumänien in die USA eingewandert waren. Alle vier freuten sich sehr über den Zuwachs und meinten, der Tisch sei gar zu leer gewesen, denn ausser ihnen gehöre nur noch ein Kanadier dazu, der aber entsetzlich schüchtern sei. Der kam dann auch bald, und wir bemühten uns mit vereinten Kräften, ihn von seiner Schüchternheit zu befreien (nach 3 Abenden hatten wir ihn so weit, dass er Twist tanzte – und gar nicht mal so schlecht…) Ausserdem gehörte noch eine Inderin zu uns, die mit phantastischem Schmuck, grosser Eleganz und sehr lässiger und humorvoller Überlegenheit glänzte. Unter ihrer kenntnisreichen Anleitung haben wir die – sehr schlecht ausgebildeten – Kellner langsam aber sicher in den Wahnsinn getrieben.

Ein paar Tage später stiess dann noch ein weiterer Kanadier dazu, aber der liess sich nicht oft am Tisch blicken. Ich nehme an, er war zu enttäuscht von uns. Wir haben ihn wohl nicht im gewünschten Ausmass bewundert, denn am ersten Abend schwadronierte er uns gewaltig etwas vor über seine und seiner nicht mitgereisten Ehefrau Gutheit. Sie seien sehr wohlhabend und nähmen aus der Güte ihres Herzens Kinder kanadischer Indianer auf, die man ihren Eltern weggenommen hätte, da diese Menschen, die er als Aborigines bezeichnete, nicht in der Lage wären, Kinder zu ordentlichen Menschen zu erziehen. Statt des erwarteten Beifalls erntete er aber zu seiner grossen Enttäuschung Empörung. Ich nehme an, dass er deshalb die meisten Abende irgendwo verbrachte, wo er andere Passagiere beeindrucken konnte. Inzwischen habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass die kanadischen Indianer tatsächlich von vielen als Aborigines bezeichnet werden, was wir stark bezweifelt hatten. Auch die Praxis, ihnen die Kinder wegzunehmen wegen ihrer behaupteten Unfähigkeit, hat es wohl lange Zeit gegeben; die Kinder wurden dann in Erziehungsanstalten gesteckt. Wie gut das den Kindern getan hat, darüber möchte ich lieber nicht spekulieren. Aber inzwischen habe man das aufgegeben und liesse Kinder und Eltern in Frieden, heisst es bei Wikipedia. Übrigens lese ich gerade ein Buch zu diesem Thema, Indian Horse, von Richard Wakamese, das ich alles Interessierten nur wärmstens empfehlen kann – man ist wirklich sehr, sehr unmenschlich mit diesen Leuten umgegangen.

Wir andern hatten sehr viel Spass und verliessen den Speisesaal meist erst lange nach allen anderen, hörten unterwegs noch ein wenig Musik, tanzten, wenn es an irgendeiner Ecke Tanzmusik gab. Am liebsten blieben wir bei zwei jungen Musikerinnen hängen, die auf ihren skelettartigen elektronischen Instrumenten von Klassik bis Pop alles spielen und zwar überaus gut.

Die Ankunft in Kobe war spektakulär – schon von Weitem leuchtete uns eine feuerrot angestrichene Brücke entgegen, die sich neben der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe über die Hafeneinfahrt schwang. Als wir näher kamen, sah ich dann, dass an der Anlegestelle riesige Netze mit Luftballons festgehalten wurden und während wir anlegten, wurden diese Ballons in den Himmel entlassen.

Hier würden wir über Nacht bleiben, was mir sehr recht war, denn ich war wild entschlossen, in Kobe herauszufinden, was es mit dem berühmten Kobe-Beef auf sich hat. Zuhause hatte ich das ja schon einmal ausprobiert, aber keinen gravierenden Unterschied zu normalen Steaks gefunden.

Aber zunächst einmal ging es nach Osaka. Zuerst besichtigten wir einen Shinto-Schrein, den Sumiyoshi Taisha, der sich durch eine bezaubernde Bogenbrücke auszeichnete.

Wie bei allen diesen Schreinen = Tempeln geht es durch einen Tori und dann an einem Brunnen vorbei, wo man rituell die Hände waschen und den Mund ausspülen soll.

Leider habe ich sonst nicht so viel über die Bedeutung der einzelnen Gebäude mitbekommen, denn unsere Führerin sprach bemerkenswert schlecht Englisch. Und, wohl um das auszugleichen, wiederholte sie jede Äusserung bis zu fünfmal. Sehr ermüdend und irgendwann haben wir wohl alle abgeschaltet und uns abgeseilt. Schön ist die Anlage auf jeden Fall.

- Votivgaben der etwas anderen Art

Anschliessend ging es durch die Stadt

und an vielen Pachinko-Palästen (da

frönen viele Japaner gerne dem

Glücksspiel) vorbei

zum Schloss, das Shogun Toyotomi Hideyoshi 1583 in Fornm einer riesigen Pagode erbauen liess. Das Schloss mit der gleichzeitig errichteten umgebenden Siedlung wurde sein Verwaltungssitz.

Allerdings wurde es schon 1617 anlässlich eines Krieges völlig zerstört. Und wieder aufgebaut. Im Innern des Schlosses geht es über viele Etagen voller wunderschöner Kunstwerke, interessanter Artefakte und lesenswerter Erklärungen hinauf zum Rundgang in der obersten Etage, von wo der Ausblick über Osaka wirklich sehr prächtig ist.

Ein gewaltiger Stein

Und abends wollte ich in die Stadt, Kobe-Beef essen. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, mit einem Taxi zu fahren, aber direkt an der Anlegestelle gab es eine Haltestelle der Monorailbahn von Kobe. Und ein bisschen Abenteuer muss ja auch sein (ich kenne mich mit dem ÖPNV nicht so aus – da, wo ich wohne, ist der nicht so toll organisiert). Also auf zum Bahnhof. Fahrkarte kaufen. Fahrkartenautomat. Immerhin, nach einer Weile stand ich freudig überrascht da mit einer Fahrkarte in der Hand. Und eine Japanerin, die meine Bemühungen milde lächelnd beobachtet hatte, versicherte mir, dass ich tatsächlich alles richtig gemacht und eine Rückfahrkarte gekauft hätte. Der Durchgang zum Bahnsteig war offen, aber als ich hindurchgehen wollte, schnellte mir plötzlich eine Barriere ziemlich schmerzhaft in den Bauch. Meine Japanerin erklärte mir, dass ich die Fahrkarte in einen Schlitz stecken musste, damit die Schranke wieder aufgeht. Und begleitete mich fortan, bis sie mich an der richtigen Station nach draussen expediert und in die richtige Richtung gedreht und mir auch noch erklärt hatte, wie ich wieder zurück komme. Spitze!

Ich lief also durch das frühe Nachtleben von Kobe, aber meine Richtung hatte ich bald verloren, denn unter den Gleisen breitet sich ein enges, aber lichter- und farbenfrohes Gässchen nach dem anderen aus. Es gab ja so viel zu gucken. Und überall stand „Kobe-Beef“ angepriesen.

Nun hatte man mir ja auf dem Schiff geraten, mein Testessen in Chinatown durchzuführen, da es dort sehr viel preisgünstiger wäre. Chinatown musste ja ganz in der Nähe sein, ich konnte es aber nicht identifizieren, alles war bunt, die Leuchtreklamen zuckten und waberten. Die Schriftzeichen liessen auch keine eindeutige Identifikation zu, und es gab so viel zu gucken – also, ich hatte mich schlicht und einfach verlaufen.

Nachdem ich vergeblich versucht hatte, ein paar Passanten nach dem Weg zu fragen, dachte ich es sei am besten, erst einmal in Richtung Geschäfte und Kaufhäuser zu gehen. Nach kurzer Zeit kam ich dort auch an einen Info-Stand, wo mir zwei hilfsbereite Frauen erklärten, dass ich ganz in der Nähe von zwei hervorragenden Spezialrestaurants sei und malten mir auf einen kleinen Stadtplan, wo ich war und wo die Restaurants waren. An denen war ich schon ein paar Mal vorbeigelaufen, aber die hatten keine auffällige Leuchtreklame. Macht ja auch Sinn; wenn sie zu den besten ihrer Art gehören, haben sie das nicht nötig. Ich ging also in eines hinein und bat um einen Tisch. Reserviert hatte ich natürlich nicht, so dass ich keinen Platz an der Teppanyaki-Theke bekommen konnte, aber einen normalen Tisch hatte man für mich, weiter oben. Das Restaurant, das Morya hatte eine winzige Grundfläche, aber dafür eine Menge Etagen.

Die Kellnerin, die meine Bestellung aufnehmen wollte, sprach glücklicherweise etwas Englisch und beriet mich, denn man konnte zwischen verschiedenen Fleischstücken wählen und Menus mit 2 oder 3 Gängen nehmen. Nach einem verschreckten Blick auf die Preise waren mir 2 Gänge genug. Jetzt ging es zu den Getränken: Wasser natürlich, aber ich wollte auch probieren, ob in einem derart exklusiven Restaurant nicht nur das Fleisch, sondern auch der Sake besser war als zuhause. Ich bestellte also Sake als Aperitif und Riesling zum Essen, was die Kellnerin mit seltsamen Blicken quittierte. Nachdem wir geklärt hatten, dass ich Sake wollte, den man kalt trinkt – der wäre besser als der, den man warm trinkt – zog sie los, und ich lehnte mich in froher Erwartung zurück und beobachtete die Vorgänge an der Teppanyaki-Theke.

Nach ein paar Minuten kam sie wieder, und ich verstand sehr schnell die seltsamen Blicke ob meiner Getränkewahl. Hier gibt es Sake nicht in einem winzigen Gläschen! Sie brachte eine kleine Flasche, einen Kühl-Decanter und ein Glas und zelebrierte das Servieren des Sake. Und ich bestellte meinen Riesling schleunigst wieder ab!

Es dauerte nicht lange und meine Vorspeise kam an. Keine Ahnung, was das war, aber es schmeckte hervorragend.

Als ich damit fertig war, kam sie wieder, zeigte mir ein unglaublich perfekt marmoriertes Stück Fleisch, roh, und erkundigte sich besorgt, ob mir dieses gefiele.

Oh ja, und ob. Wenig später kam sie wieder, das Fleisch war kurz gebraten, duftete einfach köstlich, war eigentlich nur von ein paar Gewürzen (helle Sojasauce, mildsüsse Chilisauce, Meersalz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer und geröstete Knoblauchscheibchen), und ein paar Scheibchen gegrillter Zucchini, Lotoswurzel und Shiitake umgeben – und unvergleichlich.

Gleich danach kam sie noch mit einem Tellerchen Sprossen, die mit den kleinen Fleischfetzchen gebraten worden waren, die beim Trimmen des Steaks angefallen waren.

Ich kann leider nicht in Worten beschreiben, wie gut das alles war – es gibt dafür keine Worte, glaube ich.

Nach dem Essen wollte ich natürlich noch ein wenig herumlaufen, aber es war noch Sake übrig. Was tun? Zurücklassen wollte ich ihn nicht. Austrinken konnte ich ihn nicht. Und auf’s Schiff mitnehmen durfte ich ihn nicht. Hm. Aber halt, Wasser darf ich mitbringen zum Schiff. Also fragte ich die Kellnerin, ob sie mir den Rest in ein kleines Wasserfläschchen umfüllen könne. Sie war höchst amüsiert, dass ein erwachsener Mensch seinen Sake verstecken muss, aber so ist es nun einmal auf Kreuzfahrtschiffen…

Sie füllte mir den Sake in ein sehr edles kleines Perrier-Fläschchen, und ich brachte ihn sicher und geborgen in meiner Handtasche zum Schiff.

Übrigens, beim Abendessen am nächsten Tag haben zwei meiner Tischgenossinnen erzählt, dass sie sich auf die Empfehlung verlassen hatten, Kobe-Beef in Chinatown zu essen, und sie waren bitter enttäuscht. Wäre völlig normales Steak gewesen.

Bin ich froh, dass ich Chinatown nicht gefunden habe…

Am nächsten Tag ging es dann nach Kyoto und Nara.

Und ich muss gestehen, dass ich enttäuscht bin. Gut, es war klar, dass all die Lobgesänge auf Kyoto sich auf die Kirschblütenzeit beziehen, und im November blühen auch in Japan keine Kirschbäume – aber trotzdem habe ich mehr Parks und mehr Atmosphäre erwartet.

Vielleicht muss ich noch einmal hin und die Stadt allein erkunden. Laut Internet gibt es Parks und Atmosphäre sehr wohl…

Immerhin war der Todaiji-Tempel sehr interessant

und in dem umgebenden Nara-Park konnten wir uns alleine bewegen, viele kleinere Schreine, Tori und Steinlaternen ansehen

und versuchen, mit den zahllosen Hirschen ins Gespräch zu kommen, die aber wenig Wert auf eine Unterhaltung legten – die wollten gefüttert werden und machten das auch unmissverständlich klar.

Auch japanische Eltern putzen ihre Kinder zu besonderen Anlässen gerne ein wenig heraus

Da Nara die erste echte Hauptstadt Japans war, vermutet man im Boden des Parks noch zahlreiche Fundamente ehemals wichtiger Bauten und Artefakte. Die Archäologen sind hier eifrig am Werk.

Die anderen Schreine haben nur eine schwache Erinnerung hinterlassen, nur der Goldene Pavillon in Kyoto, der zweiten Hauptstadt Japans, der sich so wunderschön in seinem Teich spiegelte, hat einen bleibenden Eindruck gemacht.

Und zu allem Überflusss wurden wir für das Mittagessen in ein Hotel einer amerikanischen Kette verfrachtet und bekamen „Wiener Schnitzel“aus Hühnerfleisch. Ich wird es nie verstehen!

Laut Wikipedia gibt es sowohl in Nara als auch in Kyoto noch unglaublich viel zu bestaunen – vielleicht lässt sich ja doch einmal ein Besuch zur Kirschblütenzeit einrichten…

Immerhin habe ich im Souvenirladen zwei Paar prachtvolle Stäbchen ergattert – aber ich fürchte, sie sind nur zum Sammeln geeignet, ich würde nie wagen, damit zu essen. Sie sind viel zu schön!

Am nächsten Tag legten wir in Kochi an. Dort hatte ich einen Ausflug nach Sakawa gebucht, der als „Walking-Tour“ angepriesen wurde. Warum, weiss ich allerdings nicht, denn man musste bei allen Ausflügen ziemlich viel laufen und mir taten immer ein wenig die Gehbehinderten leid, die auf Krücken und im Rollstuhl unterwegs waren und tapfer die Warnhinweise missachtet hatten, dass die jeweilige gebuchte Tour erforderte, dass man gut zu Fuss ist. Sie mussten ziemlich oft unten oder draussen bleiben. Ist natürlich nicht wirklich schlau, derartige Hinweise zu missachten, aber andererseits macht man ja eine derartige Kreuzfahrt nicht, um auf dem Schiff zu hocken. Das wäre billiger und bequemer gegangen.

Aber immerhin, die Bezeichnung „Walking Tour“ hat funktioniert: wir waren eine sehr kleine Gruppe in einem sehr grossen Bus.

Hier hatten wir eine sehr sympathische und kundige Führerin, die auch einwandfrei Englisch sprach. Sie brachte uns zuerst zu einem wunderschönen Aussichtspunkt und der Statue eines lokalen Helden

und anschliessend hinunter zu einem prächtigen Strand, an dem man leider wegen starker Unterströmungen nicht schwimmen durfte. Wir hatten unser Badezeug ganz umsonst mitgeschleppt.

Danach fuhren wir durch beschauliche Landschaften mit Bergen und Seen, Reisfeldern und Bambushainen und kamen schliesslich bei dem kleinen Städtchen Sakawa an. Ein echtes Highlight!

Nicht nur war hier überwiegend traditionelle Architektur zu bewundern,  man durfte auch in die Häuser, also in einige,

man durfte auch in die Häuser, also in einige,

und in die Sake-Brauerei

und in den buddhistischen Tempel.

- Guan Yin, weibliche Inkarnation des Buddha

Ich lernte hier mit meinen Sandalen umzugehen, die sich so schlecht schliessen lassen. Wenn man alle paar Minuten die Schuhe aus- und wieder anziehen muss, hat man irgendwann eine gewisse Übung. Wir wurden geführt von 2 Honoratioren des Ortes, die sich uns zu Ehren als weise alte Männer (nehme ich an!?) herausgeputzt hatten.

Ich habe nicht so ganz mitgekriegt, welche Funktionen sie wirklich hatten, aber einer war wohl der Chef der Brauerei. Und führte auf eine überaus liebenswerte Art und Weise. Es war nicht zu übersehen, wie stolz er auf sein Städtchen und seine Brauerei ist.

Zur Einstimmung durften wir ein Modell des Zentrums bewundern, sehr liebevoll von den Einwohnern gestaltet.

Dann ging es in die Brauerei zum Schauen und Probieren, in den Dorfladen, wo viel Selbstgemachtes angeboten wurde, in den Tempel, in das eine oder andere Wohnhaus samt zugehörigem Gärtchen

und zum krönenden Abschluss ins Restaurant, wo man uns etwas servierte, was ich nur als japanische Tapas bezeichnen kann. Auf grossen Platten und Schüsseln kamen Unmengen verschiedenster Kleinigkeiten auf den Tisch, äusserst liebevoll zubereitet und angerichtet und von hervorragender Qualität.

Da waren, Sushi, Pastetenscheiben, Tempura, alle möglichen Gemüse, Meeresfrüchte einschliesslich Hummer, Schnecken und so manches, was wir nicht identifizieren konnten. Dazu konnten wir den Sake bestellen, den wir gerade gründlich verkostet hatten, und als zum Ende der Mahlzeit der Koch erschien, um unser Urteil zu hören, waren wir uns alle einig: der Junge soll nach New York kommen, oder München, oder, oder…

Aber er wollte nicht. Er fühlte sich verpflichtet, das Restaurant weiterzuführen, das sein Vater, sein Grossvater, sein Urgrossvater, usw., auch schon geführt hatten und seine Fähigkeiten weiter zu verbessern. Schade, sehr schade.

Zurück am Hafen hing an einem der Zelte ein Schild, dass man hier Wifi habe, also hinein, Mails gelesen und geschrieben, Whatsapp-Nachrichten ditto und zufrieden zurück zum Schiff. Sehr lange hielt die Zufriedenheit allerdings nicht vor, denn bei der Personenkontrolle stellte ich fest, dass Pass und Bordkarte weg waren. Voller Panik meine Tasche umgekrempelt und dann zurückgerannt, zu dem Wifi-Zelt, denn anderswo konnte ich sie eigentlich nicht verloren haben – hoffte ich! Und tatsächlich, als ich näher kam, stand da ein freundlich lächelndes indisches Ehepaar und wedelte mit meinem Pass. Uff, noch mal gut gegangen. Ist doch gut, dass man so oft mehr Glück als Verstand hat!

Übrigens wird in Kochi am Hafen gerade ein gewaltiger Tsunami-Damm gebaut. Sehr hoch ist er allerdings nicht. Unsere Führerin klang da auch recht besorgt.

Tja, jetzt fehlt zu diesem Beitrag nur noch ein Rezept. Für Kobe-Beef wird es keines geben, denn da fehlt hier die wichtigste Zutat.

Aber ich hätte da ein schönes Rezept für

Gegrillte Auberginen

2-3 Auberginen

1 cm geraspelter Ingwer

3-4 EL Brühe

1-2 EL helle Sojasauce

An den Auberginen den Stiel kurz abschneiden, die Haut der Auberginen mehrmals der Länge nach von der Spitze bis zum Stiel einritzen. Auberginen auf den heissen Grill legen, mehrmals wenden, damit alle Seiten gleichmässig gar werden. Wenn die Haut braun ist und sich ablöst, Auberginen in Eiswasser legen, Haut abziehen. Brühe und Sojasauce vermischen, über die kleingeschnittenen Auberginen verteilen. Mit Petersilienblättchen und einer kleinen Menge Bonitoflocken bestreuen.

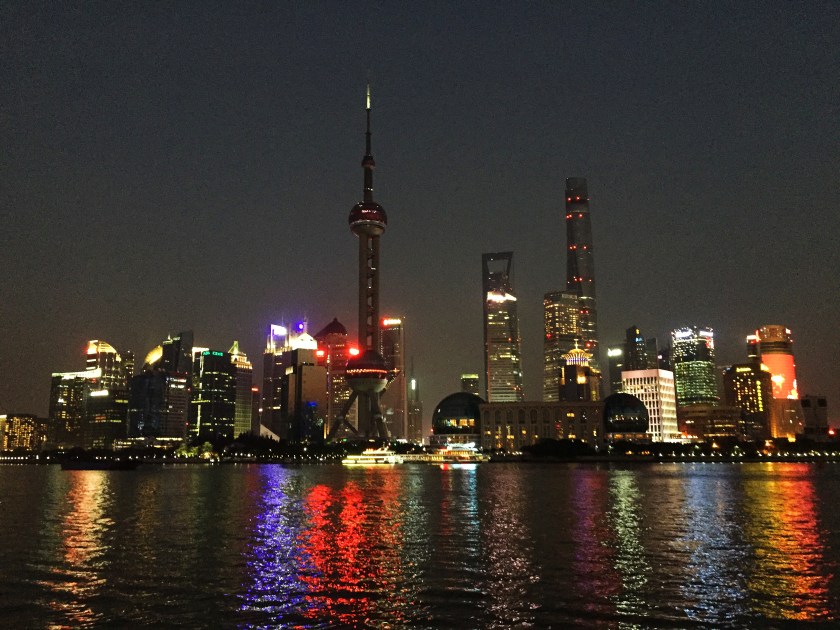

Jetzt hatte ich nur noch einen Dreivierteltag zum Spazierengehen und die letzten Renminbi auf den Kopf zu hauen. Kein Problem – Geld wird man in Shanghai sehr viel leichter los, als mir lieb ist.

Jetzt hatte ich nur noch einen Dreivierteltag zum Spazierengehen und die letzten Renminbi auf den Kopf zu hauen. Kein Problem – Geld wird man in Shanghai sehr viel leichter los, als mir lieb ist.

Und dann der Rückflug, wieder mit Zwischenlandung in Hong Kong, aber der Nachtstart von dort hat noch ein paar schöne Aufnahmen beschert.

Und dann der Rückflug, wieder mit Zwischenlandung in Hong Kong, aber der Nachtstart von dort hat noch ein paar schöne Aufnahmen beschert.

war es dunkel, was den Vorteil hatte, dass man sehr schöne Aufnahmen von der grossen Hängebrücke machen konnte, unter der das Schiff durch musste.

war es dunkel, was den Vorteil hatte, dass man sehr schöne Aufnahmen von der grossen Hängebrücke machen konnte, unter der das Schiff durch musste.

die Etrusker hinterlassen haben.

die Etrusker hinterlassen haben.

deren Klang 3 km weit schallen soll, selbst wenn man sie nur mit der Faust anschlägt. Wir hätten das ja alle gerne ausprobiert, aber leider hat man uns nicht nah genug daran gelassen.

deren Klang 3 km weit schallen soll, selbst wenn man sie nur mit der Faust anschlägt. Wir hätten das ja alle gerne ausprobiert, aber leider hat man uns nicht nah genug daran gelassen.

und sehr gut, genau wie am Vortag. Das muss man den Koreanern zugute halten. Bei ihnen gibt es kein verballhorntes westliches Essen, sie setzen den Touristen das vor, was sie wirklich kochen können. Und immer begleitet von herrlich scharfem Kimchi.

und sehr gut, genau wie am Vortag. Das muss man den Koreanern zugute halten. Bei ihnen gibt es kein verballhorntes westliches Essen, sie setzen den Touristen das vor, was sie wirklich kochen können. Und immer begleitet von herrlich scharfem Kimchi.